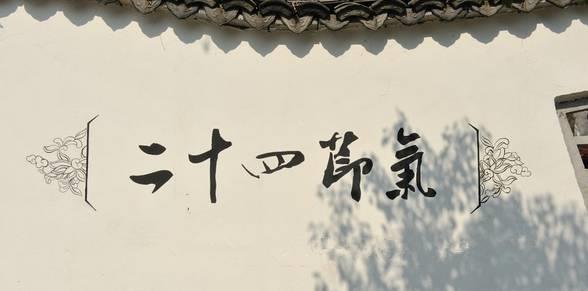

“二十四节气”申遗成功!厉害的“中国第五大发明”

联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会于11月28日至12月2日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴联合国非洲经济委员会会议中心召开。

11月30日,委员会正式通过决议,将中国申报的“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

会议现场中国代表团

“11月30日对我们中国人来说是一个值得庆贺的日子,也是难忘的日子,这一天,中国二十四节气成功入选人类非物质文化遗产代表作名录,”中国申遗代表团团长马盛德在当天申遗成功后自豪地说。

但“二十四节气”究竟是什么?它过时了么?很少人能回答出来。

它对于我们也许只是日历上那一个个似懂非懂的名词……虽然在这个从手机上就可以了解温度的时代,节气对于生活的指导功能逐渐减弱,但它在当代世界中依然具有多方面的文化意义和社会功能,它体现了中国人尊重自然的理念,更极大程度上体现了中国人对宇宙和自然界的认知与实践,是人类文化多样性的见证。

“中国第五大发明”

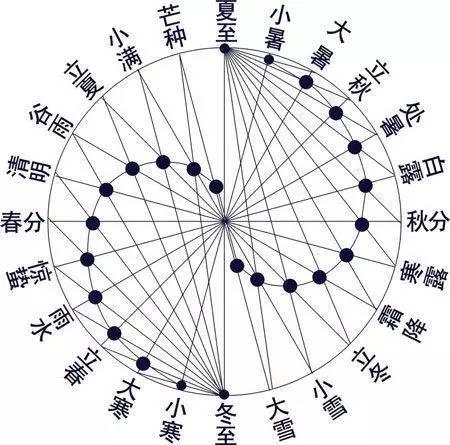

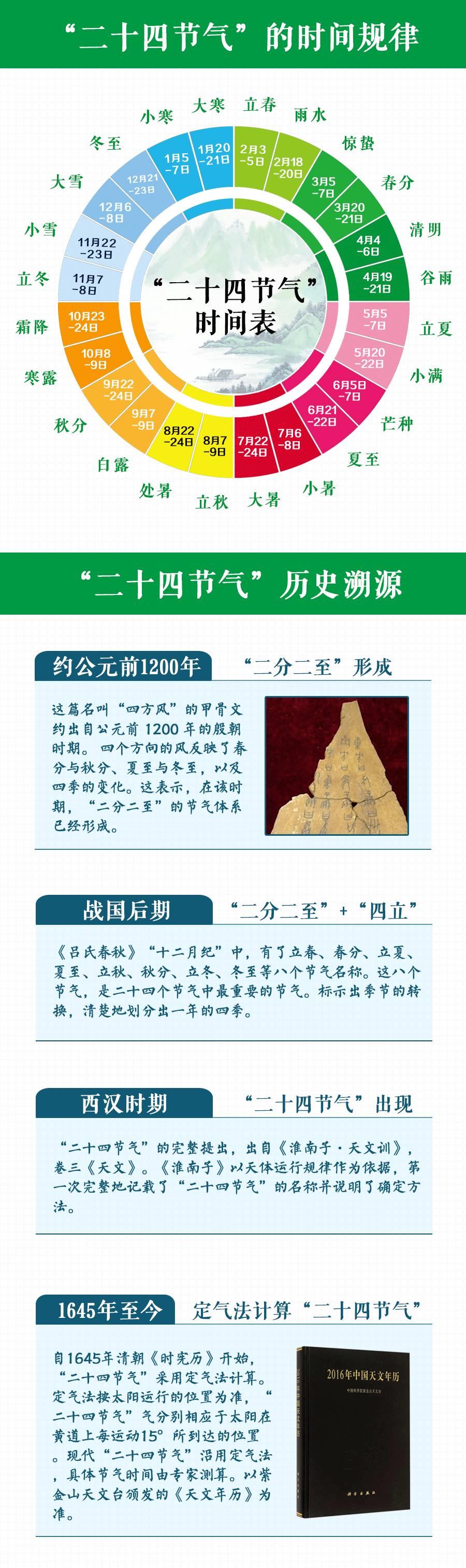

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

早在东周春秋战国时代,汉族劳动人民中就有了日南至、日北至的概念。

到战国后期成书的《吕氏春秋》“十二月纪”中,就有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八个节气名称。

这八个节气,是二十四个节气中最重要的节气,标示出季节的转换,清楚地划分出一年的四季。

《吕氏春秋》

到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

《淮南子》一书就有了和现代完全一样的二十四节气的名称。

春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

“二十四节气”形成于中国黄河流域,以观察该区域的天象、气温、降水和物候的时序变化为基准,作为农耕社会的生产生活的时间指南逐步为全国各地所采用,并为多民族所共享。

作为中国人特有的时间知识体系,该遗产项目深刻影响着人们的思维方式和行为准则,是中华民族文化认同的重要载体。

在国际气象界,这一已有千年历史的时间认知体系被誉为“中国第五大发明”。

非物质文化遗产

联合国教科文组织认为,非物质文化遗产既维系着相关社区、群体和个人的认同感和持续感,也是确保世界文化多样性与人类创造力的重要资源。

非物质文化遗产主要体现为以下五大领域:

(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;

(2)表演艺术;

(3)社会实践、仪式、节庆活动;

(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;

(5)传统手工艺。

而此次“二十四节气”的申报从整体上归为第四类遗产领域。

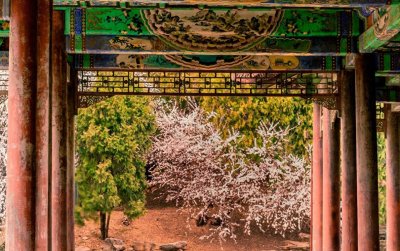

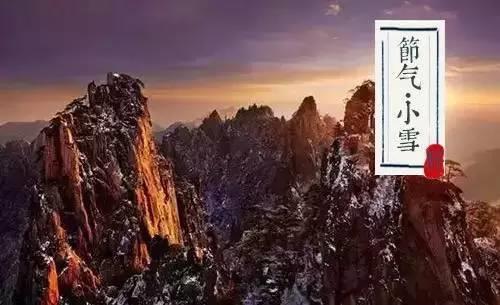

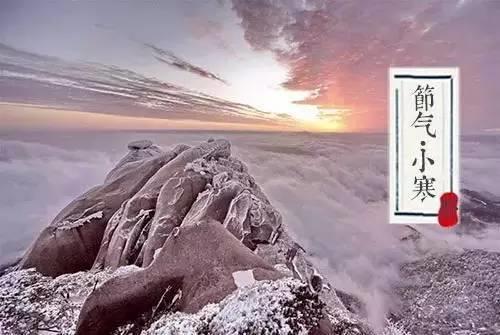

二十四节气之冬

12月的第一天,各地温度愈发寒冷,但冬天总会给我们一些风霜之外的浪漫与美感,下面来看一下外国摄影师眼中的“二十四节气之冬”有多美!

Photo by Thierry Bornier