“双峰插云”到底指什么?六件杭州宝藏的秘密知多少

2018-11-25 17:11 | 杭州发布

文物,留存着历史的烙印,凝聚着文化的精髓。近日,杭州西湖风景名胜区管委会推出了《寻珍觅宝》系列文物专题片,选了6件具有代表性的杭州宝藏,快来看看吧。

这六件与“西湖”相关的文物珍品,分别从塔、居、丝、志、瓷、画六个角度多方面展现了杭州的历史文化底蕴。六位“文物守护人”,他们或是文物的发现者、修复者,抑或是研究者,将讲述西湖文物背后的故事。

宝藏一:南北高峰塔

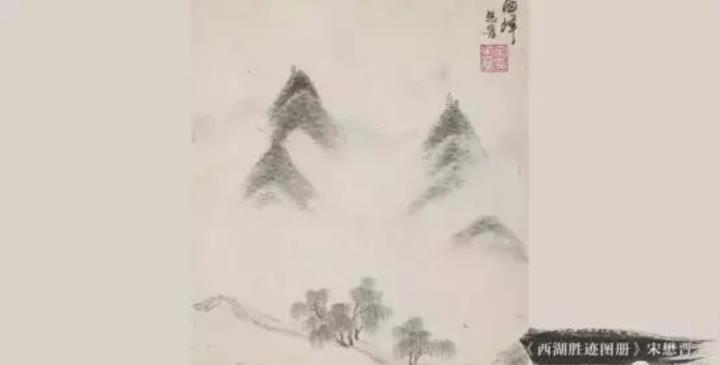

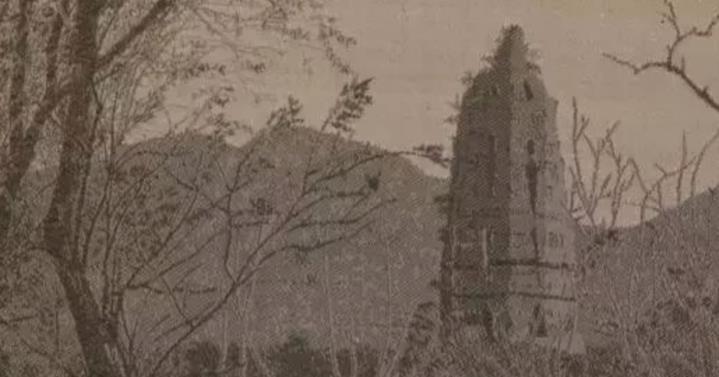

很多人都会认为“双峰插云”中的“双峰”指的是南北高峰,其实不然。

在南宋时期,南北两峰对峙,峰巅分别耸立着南高峰塔和北高峰塔,双塔塔尖高耸入云,遂形成西湖十景之一的“两峰插云”景观,其呈现出的云山杳霭,塔尖插云天之景,时常跃然于南宋画家“西湖十景”之画卷上。

然而到清代,峰顶古塔毁废,我们只能在文学、绘画作品中想象当年的“双峰插云”胜景,不得不说是一种遗憾。

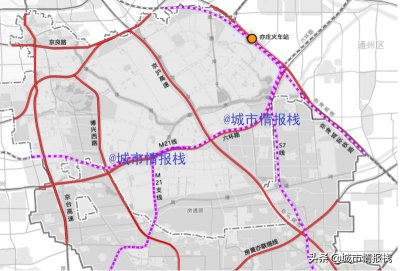

如今,杭州西湖风景名胜区管委会正式启动“双峰插云”景观恢复工程,并且面向全社会公开征集“双峰插云”景观恢复工程设计方案。

守护人:杨曦

杭州市文物考古研究所副研究员杨曦说,2017年,杭州市文物考古研究所还对南高峰峰顶区域进行了考古发掘。

发掘面积达到1425平方米,发现遗迹有南高峰塔塔基、道路、塔院建筑基址等,出土少量瓦当、滴水、塔砖等建筑构件,使得五代至宋代南高峰塔及塔院的整体空间格局基本得以呈现,这次考古发掘,为南高峰塔的复建提供了考古依据。

宝藏二:李叔同《断食日志》

长亭外,古道边,芳草碧连天……每当这熟悉的旋律响起,我们就会想到这首《送别》的词作者李叔同。

1916年,李叔同在杭州虎跑试验断食,从11月30日入山到12月19日出山,前后共计在虎跑住了20天,正式断食进行了17天。

在断食期间他将自己每天的进食、活动量以及身体感受到的生理变化作了细致的记录,写成《断食日志》。

2010年11月,《断食日志》手稿经过近百年的辗转流传后又回到老家杭州虎跑,成了杭州李叔同纪念馆的镇馆之宝。

守护人:张婷

杭州西湖风景名胜区钱江管理处文物科科长张婷说,《断食日志》是李叔同出家前唯一的日记体书法作品,共五千三百余字。

日志全篇可分两部分,第一部分为前期计划,记录断食前的准备工作。第二部分是断食过程的详细记录。

这本《断食日志》不仅可作为研究 “断食”时生理、心理变化的参考,更是研究李叔同生平的重要资料。

宝藏三:马一浮故居——蒋庄

大家熟悉的《浙大校歌》,传唱至今,这首校歌的作者就是马一浮。

马一浮纪念馆在杭州西湖花港观鱼公园内,地处苏堤映波桥畔,濒临小南湖。

蒋庄原名小万柳堂,原为无锡廉惠卿别墅,蒋国榜购得后改建,俗称蒋庄。

庄园内,亭台楼阁隐现于竹木花草之间,倒映在湖光山色之中,可谓尽得西湖风流。庄园内的楼房共两层,三开间,西有一廊连通西楼香岩阁。主楼名真赏楼,建筑面积405平方米,飞檐翘角,花棱门窗,水木清华,更显古朴典雅。

守护人:邵群

杭州西湖风景名胜区(杭州市园文局)花港管理处副书记邵群说,蒋庄的主人蒋国榜是马一浮先生的学生,一直跟着马一浮先生念书。

蒋庄原本是他购置来给他母亲养病用的。新中国成立之初,蒋国榜将自己的私营企业捐给了国家,是一位爱国的民族资本家。

1950年4月,蒋国榜请其老师马一浮先生来蒋庄居住,安度晚年,时间长达16年。

宝藏四:南宋官窑簋式炉

眼前的这件南宋官窑簋式炉珍藏于南宋官窑博物馆。1985至1986年间,南宋临安城考古队对郊坛下窑址进行全面考古发掘时,发现了此件簋式炉的残片。出土的瓷片经过精心修复后,整器大而规整,高10.5厘米,口径17厘米,足径13.5厘米。

此件南宋官窑簋式炉与青铜簋相比,虽然表面没有青铜簋神秘、繁缛的纹饰,但在形制上却是严格按照夏商周三代礼器的式样来制作的,敞口、束颈、鼓腹,两侧有龙形双环耳,腹部有两周凸弦纹,古朴端庄,釉色莹润,是南宋官窑的经典之作。

守护人:邓禾颖

南宋官窑博物馆副馆长邓禾颖说,南宋官窑博物馆是依托南宋官窑遗址建立的陶瓷专题博物馆。自九十年代开始,便成立了仿复制中心,展开对南宋官窑瓷器材料、文化方面的研究及复制工作,力图再现南宋官窑的风采,让古老的陶瓷文化,重新焕发青春与活力。

宝藏五:杭州雷峰塔丝织风景条屏

杭州织锦自明代就闻名全国,到了清代更是与南京“云锦”、苏州“宋锦”、四川“蜀锦”齐名。

中国丝绸博物馆所藏的杭州雷峰塔丝织风景条屏,用杭州最具特色的一种方式记录下了民国时期雷峰塔的身姿。

相传雷峰塔是钱俶为庆贺黄妃得子所建,故称为“黄妃塔”。

1924年,雷峰塔轰然倒塌,原因当是江浙香客烧香挖取塔基青砖所致。2001年,雷峰塔遗址和地宫挖掘出土了包括吴越国纯银阿育王塔、鎏金龙莲底座佛像等在内的一批精美的文物珍品,轰动了海内外。

而此件丝织风景条屏便是以旧时雷峰塔作为主体,前方是波光粼粼的西湖水,当中是一位头戴斗笠,身穿蓑衣的老翁,隐于树丛之中,似乎在为捕鱼做着准备,而他的两边则是一些参天的大树,整幅条屏长82厘米,宽18厘米,为民国时期的杭州国华丝织厂生产。

守护人:徐铮

中国丝绸博物馆陈列保管部副主任徐铮说,1918年,都锦生将法国发明的贾卡式提花机与中国传统工艺和杭州风景相结合,试织成功中国首幅黑白像景,是民国时期丝织技术的一大创新。

现在,都锦生的像景还一直在生产,我们还有了数码织锦。数码织锦的仿真度非常高,同时也非常薄,这与民国的像景还是有比较大的区别。

宝藏六:《清乾隆西湖行宫图》

想知道古时候的人是怎么游西湖的?最后一件宝物可以带你穿越回清朝。

1751年,乾隆皇帝第一次来到西湖时,便写道“今春三度茁初蓂,恰值余杭翠辇停”,可见他对西湖美景的喜爱之情。

皇帝要出行,准备工作自然要做到最好。巡游地图是必不可少的,于是《清乾隆西湖行宫图》就诞生了。

两百多年前的西湖是什么样子?《西湖行宫图》上一目了然。

从绢的材质、装裱、印章和绘画风格来看,为清宫外流之物,体现了皇家的印记,所以它不仅是一份珍贵的西湖史料,更是一件艺术珍品。

守护人:潘沧桑

杭州西湖博物馆馆长潘沧桑说,当时的信息记录主要是靠绘画和书法,乾隆皇帝南巡,每次都会留下巡游图。

西湖博物馆收藏的这幅是唯一一幅流传至今印有乾隆御玺的西湖行宫图。

这幅图是由乾隆的御用画师为他量身定做的,图上绘制了从外行宫出发到西湖所有的景点的方位和距离位置。

所以通俗地讲,这幅图就是为了乾隆皇帝出行方便,而为他总结出来的一些旅游线路。

(原标题《“双峰插云”的双峰说的不是南北高峰?西湖这6件宝藏的秘密你知道多少!》,内容整合自杭州西湖风景名胜区管委会(杭州市园文局)。编辑 马赛洁)