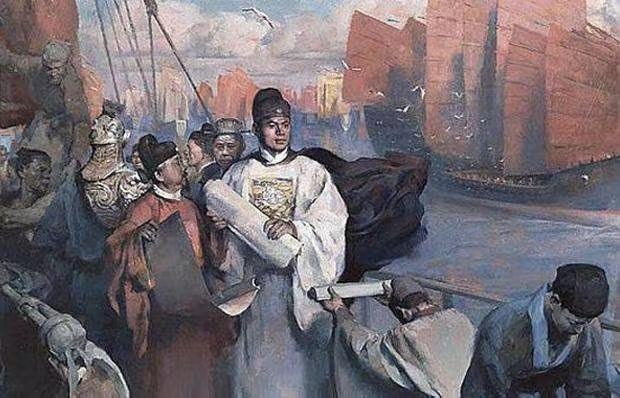

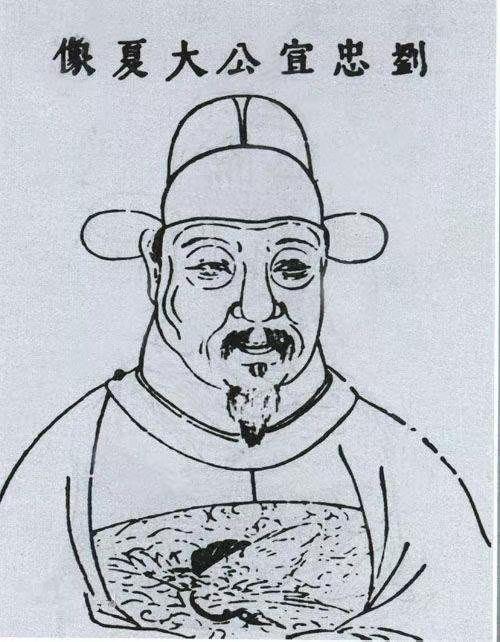

刘大夏:弘治三君子之一,辅佐孝宗皇帝实现中兴!

#秋日生活打卡季#

刘大夏是明朝中期的一名官员,于正统元年十二月二十五日出生在江西九江府瑞昌县官舍里。

刘大夏从小就展现出远超其他同龄小孩子的聪明才智,不仅强记过人,领悟能力也很强。

刘大夏在六岁的时候,曾经和父亲一起进入京城,同大学士杨溥见面。杨溥当即觉得刘大夏是一个不可多得的神童,认为其在不久的将来也能够坐到内阁大学士的这一高位上来,还早早地把自己的族女许配给他。

天顺八年,刘大夏顺利考中进士,被选为庶吉士。到了成化元年的时候,刘大夏被任命为兵部职方司主事,没过久便提拔为兵部职方司郎中。

刘大夏在兵部展现出了合格的能力,在任内致力于革除宫署积弊,其所提出来的改革意见,也大多得到了宪宗皇帝的认可,也得到了历任兵部尚书的倚重。

有一次一个阿九的宦官其哥哥是一名京卫经历,但因为获罪被刘大夏处以笞刑。阿九为此怀恨在心,便果断向宪宗皇帝进谗言,使得刘大夏被无辜逮捕入狱。

后来,经过东厂的一番审讯之后,并没有查出刘大夏的任何罪状。经过了太监怀恩的极力相救,刘大夏在被判杖二十后获释放。

释放后不久后,刘大夏便接到了父亲去世的消息,草草地留宿一晚后,便火急火燎地赶回老家处理丧葬事宜。

弘治二年时,刘大夏守丧完毕,被提拔为广东右布政使,后被相继调任为广东左布政使、浙江左布政使。

弘治六年春天,黄河出现了决口,在吏部尚书王恕的推荐下,刘大夏以右副都御史前去处理治水救灾事宜。

刘大夏上任之后,先是在黄陵冈疏通贾鲁河,后又疏通了孙家渡和四府营上游,成功分化了水势,让水灾得到根治。

刘大夏因此得到了孝宗皇帝的嘉奖,并被安排到户部去担任左侍郎。

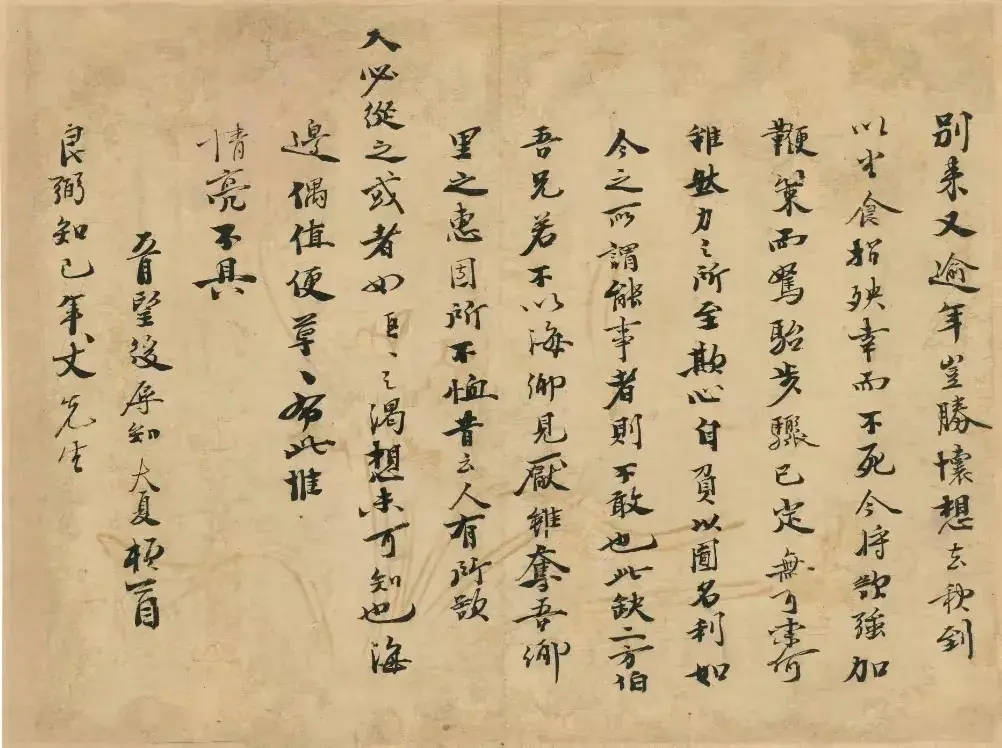

弘治十年时,刘大夏被安排至宣府处理兵饷。在临行之前,尚书周经特意嘱托他:“你行事不要太过刚直,塞上那些权势家的子弟,都依靠着买卖粮食来谋取私利,你不要因此而给自己,招揽不必要的祸患。”

对此,刘大夏回应表示:“处理天下事,以理不以势,待我到后解决。”

后来,当刘大夏到了当地之后,经过一番强势改革,成功让权势之家难以。再依靠买卖粮食谋取不法利益,塞上的仓库在不到两个月的时间里便储积有余,塞上地区的普通老百姓也因此而获得了一定的实利。

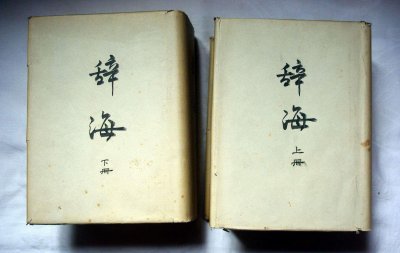

一年后,刘大夏突然连上三道奏疏请求辞官,得到允许后归乡后在东山下筑草堂,在里面静心读书,被当时的人们称之为东山先生。

再两年后,在一些廷臣的交章推荐下,刘大夏方才重新出来当官,以右都御史的职位负责统管两广军务。刘大夏到任后,清理吏治,减免官费供应,禁止镇守官私自役使军士,让当地的老百姓得以安居乐业。

弘治十五年时,刘大夏拜为了兵部尚书。期间,他多次上书提出一些当前兵政所存在的弊端,以及与之相对应的改革意见。这些建议大多数得到了孝宗皇帝的允许和同意施行。

当时,孝宗皇帝十分锐意革新,以刘健为内阁首辅,以马文升为吏部尚书,以刘大夏为兵部尚书,组成了一整套清廉且具有能力的政治班底,确保了大明王朝得以在弘治年间实现中兴了,历史上将这一情况称呼为“众正盈朝”。

过后,大同一带发生了一次小规模战争,孝宗皇帝听从宦官苗奎的建议,准备大举出兵塞外,内阁刘健等人进行竭力劝阻,让孝宗皇帝为之动摇,他赶紧召来兵部尚书刘大夏咨询其意见。

对此,刘大夏持反对意见,认为不应该出兵。

孝宗皇帝询问道:“太宗皇帝时期为什么能够频频出击塞外,而现在就不可以了呢?”

对此,刘大夏表示:“虽然陛下你的个人能力不比太宗皇帝差,但陛下你现在麾下这些将领的能力却远远不如太宗皇帝时期的将领。所以,目前面对蒙古时不时的劫掠,应该以防守作为上策,不要主动进攻。”

孝宗皇帝听罢,赞赏表示:“如果没有你的这番话语,我险些要误了大事。”

由此,孝宗皇帝便打消了大规模出兵的念头。

不久后,孝宗皇帝病逝,武宗皇帝刚刚登基之初,刘大夏奉遗诏请求撤去非定额内的四方镇守宦官,但武宗皇帝最终只是撤走了均州齐元一处而已。

之后,刘大夏又上书建议减少皇城、京城的守卫宦官,都未被接受。

正德元年的春天,刘大夏上奏请求审查严惩江西董让、蓟州刘琅、陕西刘云、山东朱云等这些地区的镇守中官,因为他们尤其的贪暴。然而,这个建议不被武宗皇帝所接受。

刘大夏见自己所提出来的建议,屡屡被否决,便萌生退意,请求辞官回家。当时吏部方面明确表示应该挽留刘大夏,但武宗皇帝没有这么做,他爽快地同意了刘大夏的辞官请求。

刘大夏辞官回乡后,很多宦官因此赶紧进行报复,罗织罪名,将其逮捕到诏狱里去,顺便准备直接判处其死刑。

好在内阁大臣李东阳的帮助下,刘大夏得以被免除死刑,被判处到肃州去戍边。

此时的刘大夏已经足足有七十三岁的高龄了,当他穿着布衣徒步经过大明门磕头而去,很多围观老百姓都不禁为之流泪,还有很多父老百姓携筐送吃的。

一直到正德五年的春天,随着宦官刘瑾的伏诛,刘大夏方才得以被赦免返乡。刘大夏回家后,教子孙种田谋生。稍有盈余,就分送给故旧宗族。

刘大夏本人最终于正德十一年5月30日病逝,享年八十一岁。